マネジメント・プロセスのガイダンス ② <組織化>

<目次>

■組織構造の強化:「組織が悪い」ではなく「組織は(どう作っても)悪い」

■人材の獲得と教育・学習

■チーム内の連携強化、多様性の活用

■関係部署(上位組織や業務連携が必要となる部署)の協力確保

■「モノ」「カネ」の組織化(獲得と配置)

■外部リソースの活用、買収による経営資源の増強

英語のorganizeは要素(資源)を整理するという意味があり、もちろん「組織・人事」も含まれますが、経営資源の全て、つまり「ヒト モノ カネ」の全てが組織化(organize)の対象と考えてください。「組織化する」といっても、何もない状態から一気に巨大な事業や組織を立ち上げるというのは現実的ではありませんので、「組織化」の主要なスコープは、以下の2つと考えられます。

① 全社的な活動における既存の事業・組織体制の強化・改造・調整

② 特定領域におけるプロジェクト的な活動の立ち上げ

「計画化」フェーズにおいて戦略と詳細計画を決定する際に、内部環境分析(あるいは事後の検証)を通じて組織能力の観点での戦略目標の実現可能性と解決すべき課題は確認・検討されていなければなりません。それができている前提で、「組織化」フェーズでは組織能力に関する課題を解決すべく、

・組織構造の強化

・人材の獲得と教育・学習

・チーム内の連携強化、多様性の活用

・関係部署(上位組織や業務連携が必要となる部署)の協力確保

・ 「モノ」「カネ」の組織化(獲得と配置)

・外部リソースの活用、買収による経営資源の増強

を実行します。以下、順を追って各項目のポイントを説明します。

■組織構造の強化:「組織が悪い」ではなく「組織は(どう作っても)悪い」

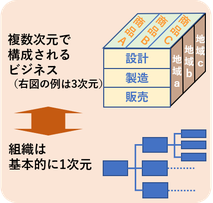

ビジネスは機能・商品カテゴリー・顧客・地域など多次元で構成されています。これに対して組織は基本的に1次元の構造(線でつながれた構造)で、多次元のビジネス要素の中から1つを選んで組み上げられるものです(右図)。例えば、機能を選べば機能別組織、商品カテゴリーを選べば商品カテゴリー別事業部組織となります。

「選ばれなかった要素」には必ず何かしらの不都合や不利が生じます。機能別組織では商品を一気通貫でスピーディーに最適化するのが難しくなりますし、商品カテゴリー別事業部組織では機能がカテゴリー毎に個別最適化されて全体として重複や不効率の発生や、新規領域に関心が向きにくいことがあります。

つまり、組織が1次元である限り、組織はどう作っても必ず弱点があり、完全なものにはなりえないのです。「組織が悪い」のではなく、「組織は常に悪い(不完全)」なのです。

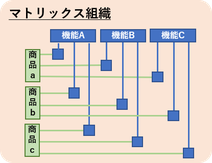

組織の不完全性を解消する方策としてマトリックス組織という考え方があります。これは1次元の組織構造を2次元に拡張するという考え方です(右図は機能と商品カテゴリーのマトリックス)です。一見、理想的に見えるかもしれませんが、メンバーはタテ・ヨコふたりの上司を持つことになり、業務を円滑・有効に進めるには、上司の間でメンバーに対する業務指示・評価・育成などに関して常に話し合いと調整が欠かせず、また、メンバーにも高い自律性・自主性が求められます。組織構造強化のために推奨できる一般的な方策とは言えません。

プロジェクト組織は局所的な組織力強化には有効な手段です。目的がはっきりしていて、期間もメンバーも限定されているため、成果が上がりやすく混乱も起きにくいというメリットがあります。逆に、選ばれたメンバー以外に情報が共有されずに、プロジェクト解散と共に知見が散逸したり、知識・スキルが属人化して組織に蓄積されないというデメリットがありますので、これを克服する方策をよく考える必要があります。

全社的な組織構造の強化が必要な場合、限定期間&限定メンバーのプロジェクト組織という手法は使えませんし、マトリックス組織も難しいとなると、無闇に組織図をイジっても実効は望めません。人心の刷新といった副次的な効果はあるかもしれませんが、大掛かりな組織変更は混乱や効率悪化を招くので、むしろマイナス効果の方が大きくなるかもしれません。組織図を弄り回すのではなく、以下の3つのポイントが重要です。

・現在の組織形態の弱点を補強・修正する

・情報のリーチ(到達範囲)とリッチネス(豊かさ・深み)を同時強化する

・「リストラ」頼みはリーダーの無能の証と心得る

まず、ビジネスが多次元であるのに対して組織は1次元であるために、どんな組織でも必ず弱点がありますので、構造上の弱点を補うために組織横断的なプロジェクト活動を導入したり、ワーキング・グループ形式での情報シェア・意見交換・勉強会などを体系的・継続的に行うことが考えられます。

また、うまくいっていない会社・事業の更生(再生)や大きな戦略転換を行う場合に、既存の組織の「硬直化(タコ壺化)」「組織の壁」といった課題に直面することがあります。あるいは、役割が不明瞭な部署や業務の維持が目的化している部署を発見することもあるでしょう。こうした問題(「硬直」「壁」「業務維持の目的化」「役割不明の部署」)が起きる原因と対応は「動機付け」のパートで取り上げます。

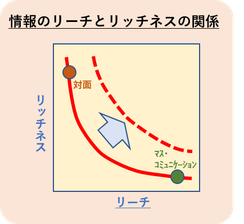

コミュニケーションは組織的活動の基盤ですが、情報はリーチ(到達範囲)とリッチネス(豊かさ・深み)の間にトレードオフ関係があります。例えば、対面コミュニケーションは豊かさと深みがありますが範囲は少人数であり、マス・コミュニケーションは多数に届きますが情報は一方通行で豊かさや深みに欠けます。そして、特に規模の大きな組織においては、「リーチ×リッチネス」を向上させる(=右図のトレードオフ曲線を上方にシフトさせる)ための施策が重要です。

具体的には、頻繁な情報シェア、必要十分な情報が確実かつタイムリーに全社員に行き渡る仕組み、会議の質の向上、タウン・ミーティング形式のインタラクティブなイベント、社員の声を吸い上げてフィードバックする仕組みなどです。こうした施策が成果を上げるには時間が掛かりますので、すぐに成果が実感できなくても辛抱強く継続することが重要です。

事業が不振の時に人員削減(リストラ)に走る、収益性を改善するためといって人員削減に走る・・・よく聞く話です。事業不振の原因が肥大化した組織にあるのであればリストラも必要でしょうが、そうでないのなら、患部でない臓器を切り取る外科手術はヤブ医者の極みと言えます。収益性の改善についても同様です。「組織をリーンに保つ」というとは聞こえは悪くありませんが、組織が柔軟性や創造性を発揮するには、ある程度の冗長性(リダンダンシー)は必要なのです。組織は価値を創造するために存在するのですから、リーダーが価値創造ができていないことを放置して「リストラに精を出す」のは無能の証であり、そういったことが繰り返される組織が活性化するわけがありません。

P.F.ドラッカーは主著「マネジメント」の中で「組織変更は無闇にやるべきでない」とはっきり言っています。リーダーたる者は、「組織図をイジり回すのがリーダーの仕事ではない」「リストラがリーダーの仕事ではない」ことを肝に銘じるべきでしょう。

■人材の獲得と教育・学習

経営資源は「ヒト モノ カネ」と言われますが、「ヒト」は特殊な資源です。「ヒト」を知識・スキルを発揮する能力という側面で捉えたとき、組織における資源の総量は「ヒト」の投入量の増減による変化だけでなく、教育・学習によって「増大(=成長)」したり、「ヒト」の意思や感情の影響によって変化します。

ここでは組織の知識・スキルの総量を増やす施策としての人材獲得と教育・学習について考えてゆきます。なお、意思・感情の影響については「動機付け」のパートで後述します。

まず、人材の獲得は社内での調達と社外からの調達に分けられます。

社内での人材調達とは社員が部署間を移動(異動)することです。やり方としては、部署間の交渉や経営幹部の指名による「一本釣り」、ジョブ・ローテーション(育成目的の計画的な配置転換)、社内募集があります。

部署間の壁が高く、それぞれの部署が人材の囲い込み・生え抜き人材の重用・門外漢の流入敬遠といった傾向が強い会社は、内向き志向、新たな視点の欠如、効率の停滞、人材成長の停滞といった問題を抱えていることが多いので、ジョブ・ローテーションや社内募集の導入・積極活用は組織風土変革の大きな助けにもなります。社内における人材の流動性を高めることによって停滞を脱して変革の加速と組織活性化の好循環を生み出すことができるのです。

目先の人手不足を穴埋めする算段を部署間の綱引きの中で繰り返すのでなく、あるいは、近視眼的に手の空いている人間を放出対象とするのでなく、重要な仕事、やりがいのある仕事に意欲ある人材が自然に集まってくるような流動性と好循環を作り出すことを目指すべきです。

社外からの人材調達(採用)には公募(新卒採用・中途採用)、ヘッドハンティングがあります。

人材の採用は長期的な視点で考える必要があります。新卒採用は目先の業績の良し悪しで大きく変動させると組織の年齢構成に大きな歪みを生み、スキル継承の困難や人材枯渇といった深刻な問題を生みます。中途採用は特定業務の即戦力補充を都度都度おこなっても、なかなかうまくゆきません。常に門戸を開けておいて即戦力の社内需要がなくても、いい人材に巡り合ったら採用するという風に構える方がよいかもしれません。

日本は海外と比較して人材の流動性が低いと言われていますが、最近は若い世代を中心に就業意識の変化に伴い流動性は高まってきており、転職支援サービスも充実してきていますので活用を検討するのもよいでしょう。また、「人生100年時代」においてはシニアの活用も大きな武器となりえます。

教育・学習は流動性と好循環を支える基盤となります。

チャレンジングな業務遂行(=OJT: On the Job Training)はそれ自体が貴重な学習機会となります。OJTでは「育てる(教える)」だけでなく「育つ(自ら学ぶ)」という観点が重要です。チャレンジの機会に満ちた環境をつくり、責任と権限を与え、自発的な学習を促すことは最高の育成の場をつくることと言えます。

他方でOff-JT: Off the Job Trainingは、業務外で多様な専門知識やスキルを習得するために研修、外部セミナー、社外交流などを行うものですが、単に研修メユーを並べて社員の自主性に任せるのでなく、社員それぞれのキャリア形成と関連づけて体系的・計画的な知識・スキル習得を進める仕組みを持つことによって組織能力の向上に大きく資するものとなります。

最近はWebベースの遠隔授業やe-Learningの急速な進化によって、時間や場所の制約なく豊富なコンテンツをフレキシブルに学習することが可能になってきています。多様な専門知識学習に社内講師を積極活用することで貢献意欲の向上やシニア活用といった効果も期待できます。また、特に若い世代は企業の魅力として学習機会の充実を挙げる傾向が強くなってきてますから、学習環境の整備・充実は優秀な人材にも資するものです。

■チーム内の連携強化、多様性の活用

そもそも組織は分業とともに連携(協働)を前提としています。

C.I.バーナード(1886~1961年「近代組織論の父」と言われる経営学者)は、組織成立の条件として、共通の目的、協働の意志(貢献意欲)、コミュニケーションの3つを挙げており、この考え方は今もって有効です。

全社的な活動においては組織構造の弱点の部分で不効率や断絶が起きやすいので、これを補う組織構造面での施策と、全社的な視点で情報のリーチとリッチネスを同時強化する施策が必要であることは前述の通りです。「組織の壁」への対応は「動機付け」のパートで後述します。

プロジェクト活動は、活動もチームもゼロからのスタートになります。高難度の課題を短時間で解決する密度の濃い活動を成功させるには、集中討議や懇親会、あるいは両方を兼ねた「合宿」などでスピーディーに「チームづくり(分業と連携の土台づくり)」を行い、活動期間中はデイリーあるいはウィークリーといった短サイクルでの進捗確認と課題解決を行う密度の高いコミュニケーションが必須になります。

また、チーム内の連携に関して、メンバーの多様性を活かすという考え方があります。これは、業務をどのように分業するかではなく、チームがうまく機能するための役柄の分業とも言えるものです。役柄とは漫才の世界の「ボケとツッコミ」のように、メンバー個々の言動・性格・能力の特性のことです。チーム内における役柄の多様性はチームの円滑な運営に資するという研究成果はとても興味深く、貴重な気づきを与えてくれます。

下記のリンク・ページに紹介するのはメレディス・ベルビン博士による「理想的なチームの持つ多様性」の研究です。

「これだけ知っていればなんとかなる」組織化の理論とツール ②:ベルビンの「理想的な組織の成員」

■関係部署(上位組織や業務連携が必要となる部署)の協力確保

全社的な活動においては親会社や協力関係にある企業、プロジェクト活動においては上位組織や社内関連部署と良好な関係を保ち、支持と協力を確保することは不可欠です。

自組織にとって素晴らしい成果をもたらす活動が必ずしも周囲に好意的に捉えられるとは限りません。歪められた情報や噂が先行して伝わっていて、懸念や誤解を持たれていることもあります。周囲にシンパやサポーターを形成するのも「組織化」の重要な要素となります。特に自組織の活動が周囲に何かしらの影響を及ぼすと考えられる場合には、

・相手にとってのメリットを説明し納得と了解を得ること(Win-Winの実現)

・拝聴の姿勢を貫くこと(相手への敬意を示し、独善的と思われないようにする)

・必要十分な情報シェアを適宜行うこと(安心感、信頼感の醸成)

などを丁寧に行う必要があります。ここで手を抜くと思わぬ躓きや行き詰まりが起きうることを留意ください。

■「モノ」「カネ」の組織化(獲得と配置)

「モノ」には土地・建物・生産設備・業務用ツールなどの「有形の資産」と、知的資産・顧客に関する情報・リレーションシップなどの「無形の資産※1」があります。これらの組織化(獲得と配置)に関する課題は業種や会社の規模・形態によって千差万別、多種多様です。

「カネ」の組織化(獲得と配置)とは事業資金の調達を指します。資金の用途や事業環境に応じて内部留保からの調達・増資・借入を実行します。特に、大規模な資金調達は会社の存続を左右しますので、「計画化」のフェーズで資金計画(資金回収シナリオ・調達コスト・リスクなどの評価)を十分に検討する必要があります。

※1 「情報」を4つめの経営資源と定義する流儀もあります

■外部リソースの活用、買収による経営資源の増強

経営資源を全て内部で抱えるのではなく、外部リソースをうまく活用することはコストの観点でもリスク軽減の観点でも重要です。外部リソースの活用方法としては、特定業務の委託・業務提携が考えられます。

業務委託、業務提携の実行にあたっては、パートナー候補の選択肢を十分に持つこと、選定プロセスにおいて選定の基準を明確に持つこと、パートナーとの関係に絡む癒着や背任行為を防止すること、そして「ホールドアップ問題」を回避することが重要です。

「ホールドアップ問題」とは、何かしらの理由で契約解除ができず、契約条件も相手に主導権を握られてしまうことを指します。契約解除できない理由としては、契約条件によるもの、契約に紐づいた特殊な投資に大金を費やしているために他の選択肢への乗り換えができない、有効な代替手段がない、などがあります。

企業買収は、知識・スキルの獲得、事業規模(生産・販売)拡大の有効な手段です。他方、買収の失敗という話もよく耳にします。経営資源増強を目的とする買収を成功させるには、以下のポイントに留意が必要です。

・買収対象企業の経営資源の価値(質と量)を見極めること

・買収対象企業の健全性(収益性、負債、リスクの高い訴訟の有無、労務問題)の確認

・買収後に経営資源が保全されるか(特に人材、知的資産)

・企業文化、業務プロセスの違いへの対応

買収の成功率(買収によって期待する成果が得られた件数の割合)は2割とか4割とかいう説もあり、数字の真偽はともかくとしても決して簡単な仕事ではありません。また、かつては会社の規模拡大は取引費用理論(TCE)※1の側面で大きなメリットがありましたが、いまや経営資源を所有せずに利用するメリットが大きくなってきているため、買収が最良の手段かどうかはよく検討する必要があります。

※1 【マネジメント・プロセスのガイダンス<計画化>■戦略の基本的な型】を参照ください